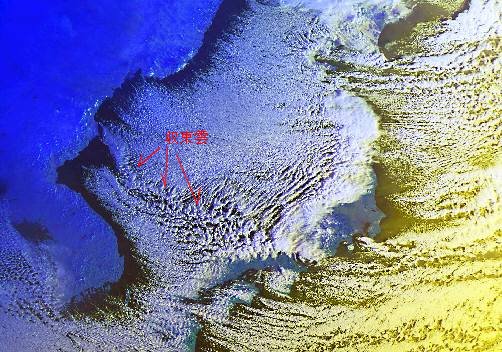

1998年11月12日の冬型の気圧配置による季節風によって、済州島の風下に出来たカルマン渦です。

1998年11月12日の冬型の気圧配置による季節風によって、済州島の風下に出来たカルマン渦です。

済州島の位置は画像の左下、朝鮮半島のすぐ南です。

オリジナル画像(146K)をご覧下さい、カルマン渦が鮮明に見えます。

ちなみに、「ひまわり」画像の分解能は日本付近で、可視画像で2km、赤外画像で7kmとなっています。

| (1)カルマン渦 | (2)寒気の吹き出し | (3)低気圧の通過と寒気の流入 | (4)大雪 その1 |

| (5)大雪 その2 | (6)寒の戻り | (7)台風16号(T9916) | (8)局地的な豪雨(NEW) |

1998年11月12日の冬型の気圧配置による季節風によって、済州島の風下に出来たカルマン渦です。

1998年11月12日の冬型の気圧配置による季節風によって、済州島の風下に出来たカルマン渦です。

済州島の位置は画像の左下、朝鮮半島のすぐ南です。

オリジナル画像(146K)をご覧下さい、カルマン渦が鮮明に見えます。

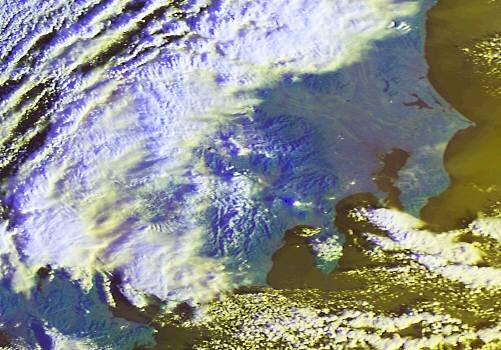

1998年11月21日、日本海には寒気の吹き出しに伴う様々な雲が見られます。

1998年11月21日、日本海には寒気の吹き出しに伴う様々な雲が見られます。

日本海北部にはNWからSE方向に走向を持つ筋状雲、日本海南部にはWNWからESEに走向を持つ筋状雲、そして、日本海中部には厚い雲域(収束雲)が見られます。

寒気に伴った雲は日本海側にかかり、特に北海道・東北の日本海側と北陸地方には厚い雲がかかっています。それにしても、日本海側と太平洋側のコントラストは極端ですね、NOAAの画像を見るとはっきりわかります。

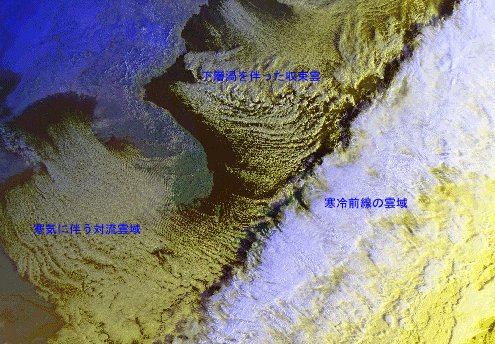

1998年12月7日から8日にかけて日本海と南海上を二つ玉低気圧が通過し、サハリンの東海上に進みました。7日15時JST〜8日15時JSTの24時間で20hPaも発達しました。

1998年12月7日から8日にかけて日本海と南海上を二つ玉低気圧が通過し、サハリンの東海上に進みました。7日15時JST〜8日15時JSTの24時間で20hPaも発達しました。

この写真は8日8時JST頃で、黄海、東シナ海、そして日本海には寒気の吹き出しに伴う筋状雲がビッシリと見られます。

日本海中部にはメソβスケ−ルの下層渦を伴う収束雲が見られます。この雲が陸地に上陸すると大雪をもたらすことがあります。

1999年1月8日から日本付近は、北日本上空500hPaで−42℃以下のこの冬一番の寒気が南下して、北日本や北陸、山陰地方は久しぶりの大雪となりました。

1999年1月8日から日本付近は、北日本上空500hPaで−42℃以下のこの冬一番の寒気が南下して、北日本や北陸、山陰地方は久しぶりの大雪となりました。

日本海帯状収束雲が山陰地方から若狭湾に見えます、更に濃尾平野にも雪雲が流れ込み名古屋市で8cm、岐阜市で17cm、関ヶ原で54cmの3年ぶりの大雪となりました。

この画像は、(4)大雪 その1の本州中央部の拡大画像です。

この画像は、(4)大雪 その1の本州中央部の拡大画像です。

日本海帯状収束雲が若狭湾から琵琶湖を通り濃尾平野へ流れ込み先端は遠州灘に至っているのがよく分かります。私が住む大垣市でも30cm程の積雪になりました。